川崎町社会福祉協議会の最新ニュースはこちらから!

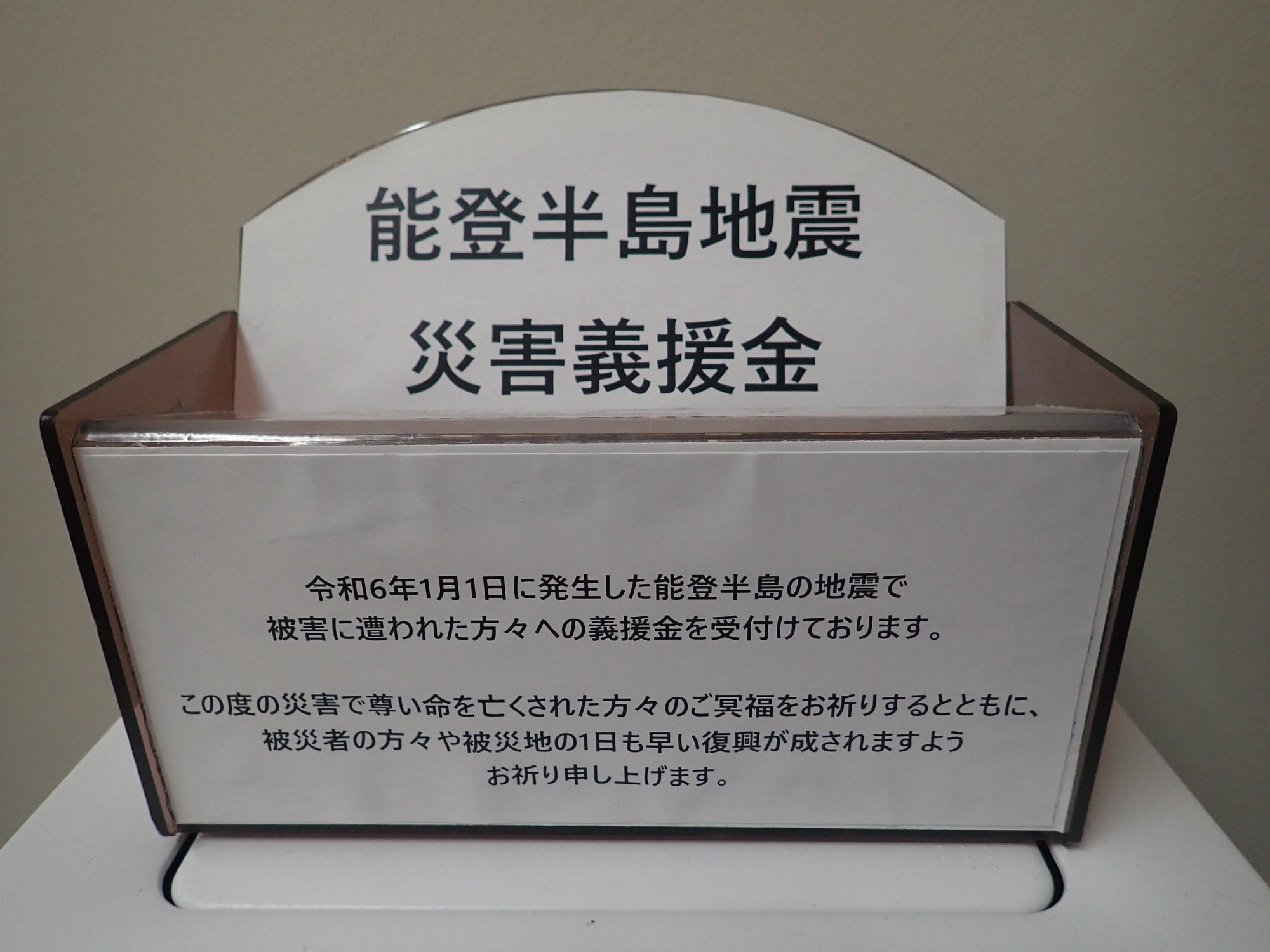

■令和6年能登半島地震災害義援金を受付けております

令和6年1月1日、石川県能登地方を震源とする地震により、北陸地方では甚大な被害が発生しております。

今回の災害に伴い、募金箱を設置し義援金を受け付けております。尊い命を亡くされた方々のご冥福をお祈りするとともに、1日も早い復興をお祈り申し上げます。

■新型コロナウイルス対策について(お願い)

川崎町社会福祉協議会では、感染症対策として、デイサービスや訪問介護、ボランティア活動時等の

ご利用前に利用者様の体調確認をさせていただきます。

お知らせ

2024/4/1 広報誌 「社協だよりNo.102」発行しました。

2024/1/30 ブログ 寒糀つくりを行いました

2024/1/4 広報誌 「社協だよりNo.101」発行しました。

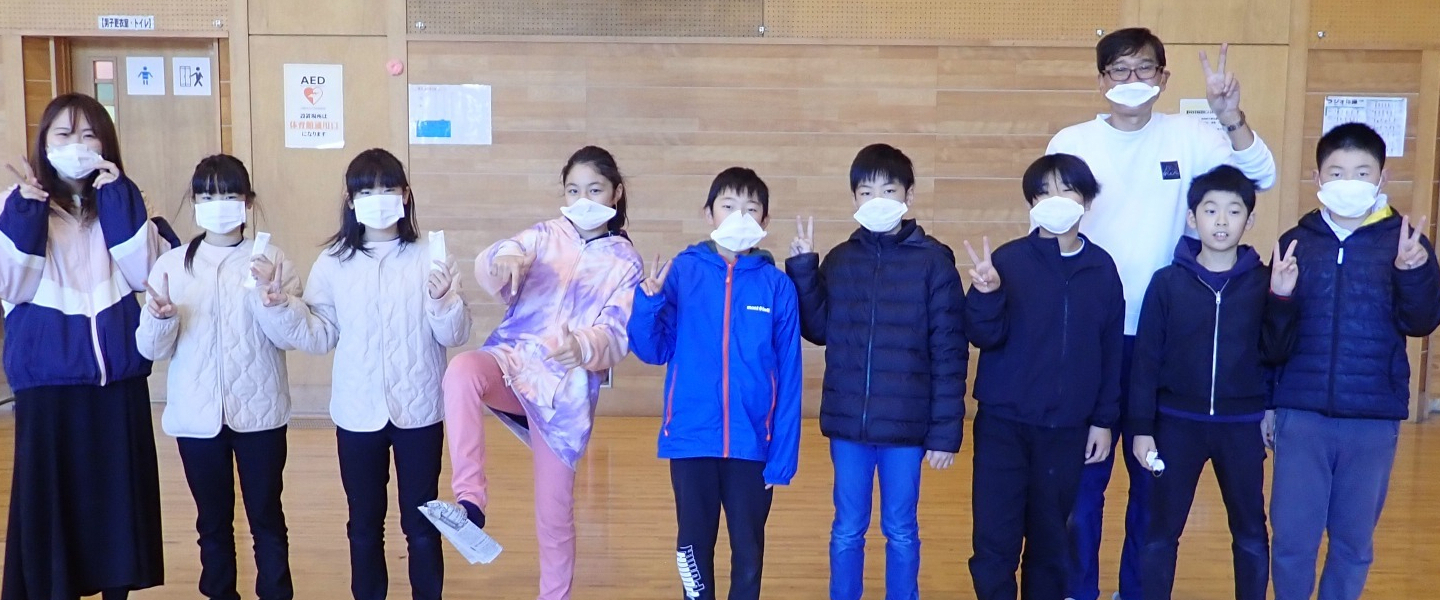

2023/12/26 ブログ 冬休み福祉体験学習を行いました

2023/12/11 ブログ 富小防災・ふくしプログラム

2023/10/4 広報誌 「社協だよりNo.100」発行しました。

2023/8/31 ブログ ボランティアサマーフェスタ’23

2023/7/26 ブログ 夏休み福祉体験学習を行いました

2023/7/5 広報誌 「社協だよりNo.99」発行しました。

2023/6/12 ブログ お茶っこ飲み会グラウンドゴルフ大会

2023/5/25 ブログ お茶っこ飲み会ピアノコンサート

2023/4/24 ブログ ボランティア友の会、総会&研修会!!

2023/4/17 ブログ デイサービスセンターのお花見

2023/4/14 ブログ お茶っこ飲み会

2023/3/31 広報誌 「社協だよりNo.98」発行しました。

2023/3/31 ブログ 100歳のお誕生日おめでとうございます!

2023/2/10 ブログ みちのく公園職員研修

2023/1/24 ブログ 川崎第二小学校防災・ふくしプログラム

2022/12/28 広報誌 「社協だよりNo.97」発行しました。

2022/12/7 ブログ 富岡小学校防災・ふくしプログラム

2022/11/18 ブログ みちのく公園でキャップハンディ体験を行いました!

2022/10/28 広報誌 「社協だよりNo.96」発行しました。

2022/10/28 ブログ ボランティア友の会活動紹介!!

2022/10/28 ブログ 秋の風物詩芋煮会!!

2022/10/28 ブログ 敬老会を行いました。

2022/08/30 ブログ 24時間テレビ募金活動・グッズ販売を行いました

2022/08/30 ブログ 岩沼高等学園川崎キャンパスで、出張授業を行いました

2022/08/12 ブログ 夏祭り in デイサービスセンター!

2022/08/08 ブログ いきいきサロンにお邪魔しました!

2022/08/08 ブログ お茶っこ飲み会防災関連の講話・体験

2022/07/13 ブログ お茶っこ飲み会七夕飾り作り

2022/07/01 広報誌 「社協だよりNo.95」発行しました。

2022/07/01 報告 令和3年度事業報告・決算が承認されました。

2022/06/13 ブログ お茶っこ飲み会グラウンドゴルフ大会開催!!

2022/06/10 ブログ 川校ボランティア部の紹介

2022/05/16 ブログ お茶っこ飲み会再開!!

2022/04/11 ブログ 桜が咲きました!

2022/03/16 ブログ コウノトリのきずなくん

2022/03/08 ブログ ホームページをリニューアルしました。

2022/02/08 ブログ 「災害・防災に関する出前講座」を更新しました。

2021/12/28 広報誌 「社協だよりNo.93」発行しました。

2021/12/08 ブログ 「2021.12デイサービス忘年会」を更新しました。

2021/09/30 広報誌 「社協だよりNo.92」発行しました。